Projekt 1

Chronos

Geschichte Lernen mal anders

Das Ziel

Das Ziel für „Chronos“ war es, einen modernen Ansatz zur Vermittlung von Geschichtsthemen für Kinder zu entwickeln, welcher auf Basis von lerntheoretischen Grundlagen konzeptioniert wurde. Der Fokus für dieses Projekt lag im Rahmen des Moduls „Lernpsychologie und Mediendidaktik“ (6. Semester) auf der Konzeptionierung mit dem lerntheoretischen Hintergrund.

Wann und wie?

An diesem Projekt arbeitete ich innerhalb meines Studiums insgesamt zwei Mal. Einmal im Rahmen des Moduls im Jahr 2017 und zuletzt in meiner Bachelorarbeit 2019. Ich werde innerhalb dieser Projektvorstellung pro Abschnitt zunächst 2017 betrachten und anschließend 2019. Zur Umsetzung dieses Projektes wurden 2017 Axure und Gimp verwendet, 2019 wurden Adobe Photoshop, Krita und Visual Studio Code verwendet.

Warum?

Aus der eigenen Schulzeit blieben Eindrücke von langen, oftmals schlecht leserlichen Texten hängen, welche die Wissensvermittlung anstrengend gestalteten. Auch die Bilder wiesen selten einen unterstützenden Charakter auf. Viele schienen ausschließlich zu dekorativen Zwecken vorhanden zu sein. Durch Chronos kann das Lernen wieder spannend sein und gleichzeitig ein didaktischer Mehrwert geboten werden.

Meine Aufgaben und das Team

2017: Innerhalb dieses Projektes bestand meine Aufgabe aus der grundlegenden Ideengenerierung, dem Design und dem Erstellen der Grafiken. Das Team bestand aus insgesamt drei Mitgliedern, mich eingeschlossen. Die weiteren Teammitglieder kümmerten sich innerhalb des Projektes um den Inhalt der Anwendung, sowie die Erstellung eines digitalen Prototyps. Sämtliche Aufgaben wurden unter regelmäßiger Rücksprache mit den anderen Teammitgliedern durchgeführt. Das Formulieren der Lernziele und das Einbinden des lerntheoretischen Hintergrunds geschah gemeinsam.

2019: Im Rahmen der Bachelorarbeit wurde dieses Projekt in Zusammenarbeit mit einem der beiden ursprünglichen Teammitglieder umgesetzt. Meine Aufgabe bestand in diesem Fall erneut aus der Gestaltung und somit der Überarbeitung des damaligen Prototyps für die neue Zielgruppe. Dies geschah, wie schon 2017, in regelmäßiger Rücksprache mit meinem Teamkollegen. Er übernahm innerhalb dieses Projekts die Programmierung. Die Nutzer- und Marktrecherche sowie die Leitfaden- und Gruppeninterviews wurden in Zusammenarbeit erstellt und durchgeführt.

Recherche

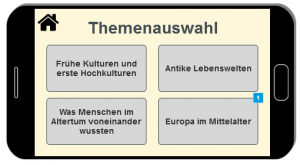

2017: Die Recherche 2017 zeigte, dass 85 % der 12-Jährigen ein Smartphone nutzen (BITKOM e.V., 2014). Zudem ließen sich zwar Lern-Apps zum Thema Geschichte finden, jedoch keine mit einem vergleichbaren Konzept. Die Anwendungen wiesen zudem sehr unausgereifte Benutzeroberflächen auf. Der Großteil der Anwendungen bestand aus dem reinen Präsentieren von Fakten, ohne ein spezielles Konzept. Ein Konzept wie „Chronos“ ist folglich nicht vergleichbar und könnte demnach eine Marktlücke ausfüllen. Mit der zunehmenden Digitalisierung der Schulen bietet das Projekt eine einzigartige Chance.

2019: Die Recherche im Jahr 2019 ergab, dass durchaus Lernanwendungen für andere Schulfächer existieren, welche ähnlichen lerntheoretischen Ansätzen zu Grunde liegen wie Chronos. Bezogen auf das Konzept und das Fach Geschichte sind jedoch nach wie vor keine vergleichbaren Anwendungen auf dem Markt vorhanden und somit besteht mit Chronos weiterhin eine sehr gute Chance.

Zielgruppe

2017: Die Zielgruppe für das Projekt bestand 2017 aus Schulkindern der 5. Und 6 Klasse eines Gymnasiums in NRW sowie Geschichtsinteressierten, die ihr Fachwissen etwas auffrischen wollen.

2019: Durch die Zusammenarbeit mit einer Sekundarschule änderte sich die Schulform der Zielgruppe, die Altersgruppe blieb jedoch identisch. Der hier relevante Unterschied von Gymnasien und Sekundarschulen liegt hauptsächlich in den Lernniveaus, die innerhalb der Klassen zu finden sind. Bei Sekundarschulen können diese von Haupt- bis Gymnasialempfehlungen reichen.

Anforderungen 2017

Durch das Modul: Da dieses Projekt im Rahmen eines Schwerpunktes für E-Learning erarbeitet wurde, bestand die Anforderung das Konzept auf Basis von lerntheoretischen Grundlagen zu erstellen.

Die Aufbereitung geschah in Folge dessen auf Basis der Cognitive-Load-Theory (CLT) sowie der Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML).

Die Gestaltung von Lernmaterialien zur Unterstützung und Förderung der Lernprozesse ist das Ziel der sogenannten Cognitive-Load-Theory (CLT), welche unter anderem ein wichtiger Bestandteil für die Entwicklung von „Chronos“ darstellte. Aufgestellt wurde die Theorie von John Sweller und Kollegen. Gegenstand dieser Theorie ist die Annahme, dass das Arbeitsgedächtnis nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung hat.

Auf Basis dieser Theorie entstanden einige valide Gestaltungsprinzipien für Lernmaterialien. Diese Prinzipien haben überwiegend das Reduzieren der extrinsischen Belastung, also der Belastung aus der Informationspräsentation, des Lernenden zum Ziel:

- Redundanz: Bei der Verwendung von verbalen und bildlichen Darstellungen sollten redundante Informationen vermieden werden.

- Geteilte Aufmerksamkeit: Um eine hohe extrinsische Belastung zu vermeiden, sollten zusammengehörige Informationen räumlich oder zeitlich nah beieinander präsentiert werden.

- Modalität: Bildliche Darstellungen sollten in Kombination mit auditiv-verbalen Informationen präsentiert werden, statt in Kombination mit visuellen-verbalen Informationen.

Quellen:

- Eitel, A., & Tibus, M. (2016). Cognitive-Load-Theory (CLT). In S. Schwan, D. Unz, M. Suckfüll, & N. Krämer (Eds.), Medienpsychologie: Schlüsselbegriffe und Konzepte (2nd ed., pp. 90–96). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.

- Van Merriënboer, J. J. G., & Sweller, J. (2005). Cognitive Load Theory and Complex Learning: Recent Developments and Future Directions. Educational Psychology Review, 17(2), 147–177. https://doi.org/10.1007/s10648-005-3951-0

Eine weitere gestaltungstechnische Grundlage für die Aufbereitung von „Chronos“ bilden die Prinzipien der Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) von Richard Mayer. Diese Theorie beschreibt, wie auditiv-verbale und visuell-verbale Texte und Bilder kognitiv verarbeitet und behalten werden. Auf Basis dieser Theorie wurden eine Vielzahl an Gestaltungsprinzipien entwickelt, die zur effektiven Gestaltung von multimedialen Lernumgebungen dienen.

Wie auch bei der CLT, entstanden aus der CTML empirisch gesicherte Gestaltungsprinzipien:

- Das Multimedia-Prinzip besagt, dass Lernende besser mit multimedialen Lernumgebungen lernen, also einer Kombination aus Text und Bild, statt ausschließlich mit Text.

- Nach dem Redundanz-Prinzip wird besser gelernt, wenn bildliche Darstellungen zusammen mit gesprochenem Text präsentiert werden, anstelle von einer Kombination aus bildlicher Darstellung, gesprochenem und schriftlichem Text.

- Das Modalitätsprinzip besagt, dass Lernende besser mit einer Kombination aus bildlicher Darstellung und auditiv-verbalen Informationen, als mit einer Kombination aus bildlicher Darstellung und visuell-verbalen Informationen lernen.

- Nach dem räumlichen Kontiguitätsprinzip sollten zusammengehörige Bild- und Textinformationen räumlich nah beieinander platziert werden.

- Das zeitliche Kontiguitätsprinzip besagt, dass zusammengehörige Bild- und Textinformationen gleichzeitig präsentiert werden sollten.

Quellen:

- Eitel, A., & Tibus, M. (2016). Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML). In S. Schwan, D. Unz, M. Suckfüll, & N. Krämer (Eds.), Medienpsychologie: Schlüsselbegriffe und Konzepte (2nd ed., pp. 96–103). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.

- Krüger, D., & Vogt, H. (2007). Theorien in der biologiedidaktischen Forschung (1st ed.). Berlin, New York: Springer.

Es wurden dabei insbesondere das Multimedia-Prinzip, das Kontiguitätsprinzip und das Redundanzprinzip beachtet. Wie genau diese Prinzipien beachtet wurden, erläutere ich genauer im Abschnitt „2019 – Anforderungen durch den lerntheoretischen Hintergrund“. Die Umsetzung erfolgte weiterhin unter Beachtung von Usability-Richtlinien, sodass Kontraste, Schriftgröße, Farbwahl und Layout altersgerecht gestaltet sind und die Bedienung leichtfällt. Es wurde außerdem auf altersgerechte Wortwahlen und Grafiken wertgelegt.

Zielgruppe: Aufgrund der durchgeführten Recherche (85 % der 12-Jährigen nutzen ein Smartphone) wurde das Konzept in Form eines App-Prototyps umgesetzt.

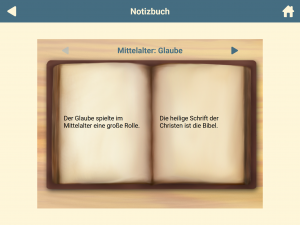

Chronos Prototyp 2017

Anforderungen 2019

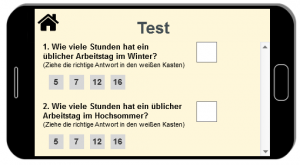

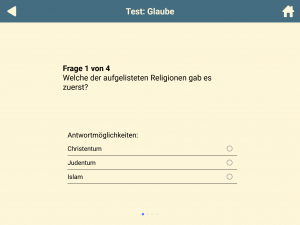

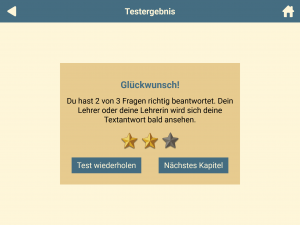

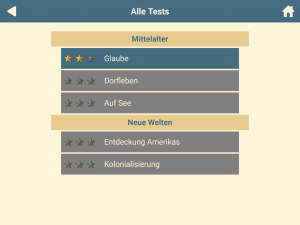

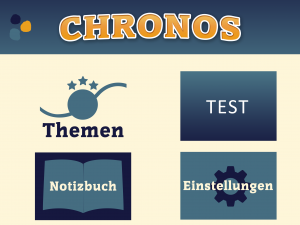

Durch den lerntheoretischen Hintergrund: Aus den Recherchen zu meiner Bachelorarbeit ließ sich festhalten, dass Lernende im Anschluss an die Wissensvermittlung die Möglichkeit besitzen sollten, die Informationen mit Hilfe von Übungen vertiefen zu können. Diese Anforderung wurde in Form von Tests erfüllt. Schüler*innen werden nach Abschluss einer Wissensvermittlung direkt zu einem Test weitergeleitet. Dieser ist jederzeit wiederholbar und ermöglicht es den Lernenden selbst zu entscheiden, wann die Lernepisode abgeschlossen werden kann.

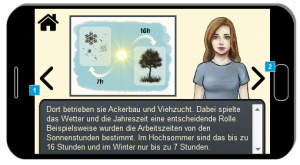

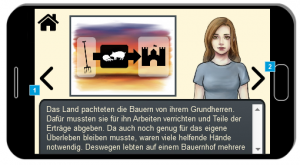

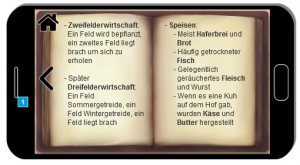

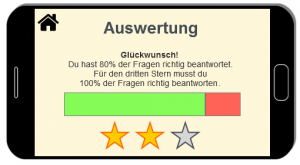

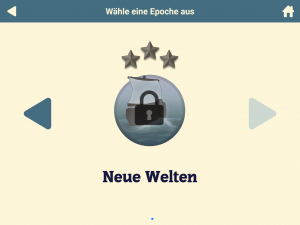

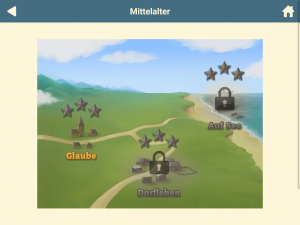

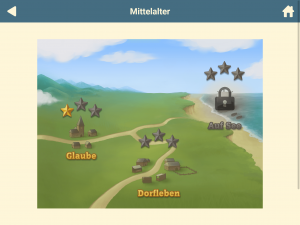

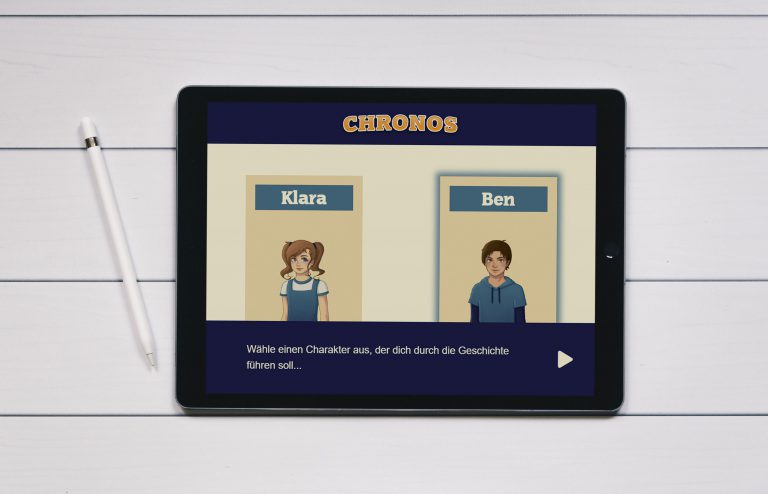

Aus der CLT sowie der CTML ließ sich ableiten, dass zusammengehörige Darstellungen räumlich und zeitlich nah beieinander präsentiert werden sollten. Zudem wurde auf paralleles Einblenden zusammengehöriger Informationen geachtet. Mit Hilfe einer Audioausgabe und dem Weglassen der Textbox könnte die Anwendung dem Modalitäts-Prinzip nach weiter lernförderlich gestaltet werden, jedoch war dies aufgrund des beschränkten zeitlichen Rahmens nicht realisierbar. Für die Grafiken zu den jeweiligen Lerninhalten wurden unter anderem Texte in Grafiken integriert, um so nach dem räumlichen Kontiguitätsprinzip bestmögliche Lernerfolge anzustreben. Hinsichtlich des Redundanz-Prinzips wurden Text und Grafiken komplementär zueinander verfasst und erstellt, um Redundanzen zu vermeiden. Zuletzt wurde die Gestaltung der Anwendung möglichst einfach gehalten, sodass die Ressourcen des Arbeitsgedächtnisses für den Lernprozess verfügbar bleiben. Da es aufgrund des Rahmens dieser Arbeit nicht möglich war, die Motivationstypen der Klasse vorab herauszufinden und für die Entscheidung bestimmter Gamification-Elemente miteinzubeziehen, wurde sich für die verbreitete Variante der gewinnbaren Sterne entschieden. Zudem könnten die Protagonisten weitere Motivationstypen ansprechen.

Durch das Einsatzumfeld: Sekundarschulen sind in der Regel Ganztagsschulen, sodass, nach Aussagen der Lehrkräfte, keine Hausaufgaben aufgegeben werden dürfen. Daraus folgt, dass die Anwendung im Kontext einer Sekundarschule ausschließlich im Unterricht integriert werden kann. Das Einsatzumfeld ist folglich der Unterricht der Sekundarschule. Aufgrund der digitalen Ausstattung der Sekundarschule ergab sich weiterhin die Anforderung, dass die Anwendung auf iPads funktionieren muss. Somit wurde der ursprüngliche Ansatz einer Smartphone-Anwendung verworfen, stattdessen wurde das Konzept auf Tablets angepasst und umgesetzt. Des Weiteren ist das Fach Geschichte an dieser Schule lediglich in Form von Gesellschaftslehre vertreten, der Lehrplan unterscheidet sich folglich von dem des ursprünglichen Konzeptes. Seitens der Lehrkräfte wurde sich zudem eine Kontrollmöglichkeit gewünscht. Mit Hilfe dieser Kontrollmöglichkeit soll es Lehrkräften möglich sein, die von den Schüler*innen bearbeiteten Aufgaben einzusehen, zu überprüfen und zu bewerten. Die Kontrollmöglichkeit ist für Lehrer *innen separat auf einer Website zu finden.

Chronos 2019

Anpassung an die Zielgruppe

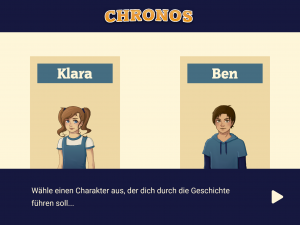

Gamification: Für das Konzept von Chronos bildeten motivationssteigernde Gamification-Elemente einen wichtigen Bestandteil. Durch diese kann das Lernen nicht nur potenziell mehr Spaß machen, sondern auch lernförderlich sein. So ist es den Kindern beispielsweise möglich Sterne zu sammeln und sich zwischen zwei Protagonisten zu entscheiden, welche als Avatar verwendet werden können. Zudem können die Kinder sich mit den beiden Protagonisten „Klara“ und „Ben“ durch die Vergangenheit spielen und gemeinsam eine Geschichte erleben.

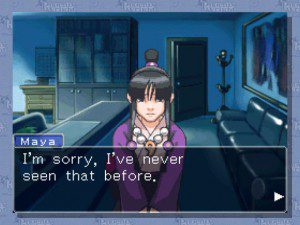

Design: Optisch wurde Chronos an Zeichentrickserien und Adventure Games, wie beispielsweise „Ace Attorney: Phoenix Wright“, angelehnt. Sämtliche Grafiken wurden dem Alter entsprechend gewählt. 2019 wurden zudem Handyspiele als Inspiration genutzt.

Inhalte und Wortwahl: Hinsichtlich der Zielgruppe wurden Inhalte altersgerecht formuliert. Weiterhin wurden die Inhalte den Kernlehrplänen von NRW entsprechend aufbereitet.

Nutzertests

2017: Nutzertests wurden 2017 nicht durchgeführt.

2019: Vor der Studie wurden in der Entwicklung kleinere Nutzertests mithilfe von Familienmitgliedern durchgeführt. Diese Tests ermöglichten es, eine ungefähre Nutzungszeit für die Anwendung zu ermitteln, Bugs zu finden, unklare Bezeichnungen zu ersetzen und die Menüführung sowie die Darstellung von Zuständen zu verbessern.

Weitere Tests: Darüber hinaus wurden nicht nur Tests bezüglich der Gebrauchstauglichkeit durchgeführt, sondern auch bezüglich des Konzeptes. Im Rahmen der Bachelorarbeiten von mir und meinem damaligen Kommilitonen wurden zwei Akzeptanzstudien zu Chronos und generell E-Learning-Anwendungen durchgeführt. Eine dieser Studien untersuchte die Perspektive der Schüler*innen, die andere die Perspektive der Lehrer*innen.

Wer testete die Anwendung und wurde befragt?

- Schüler*innen: Eine siebte Klasse einer Sekundärschule (N = 19). Die Schüler*innen testeten die Anwendung 20 Minuten lang, füllten jeweils einen Fragebogen aus und zudem wurde ein Gruppeninterview durchgeführt.

- Lehrer*innen: Lehrer*innen einer Sekundarschule (N = 5). Die Lehrer*innen wurden einzeln mittels eines Leitfadeninterviews befragt und konnten sich unbegrenzt lange mit der Anwendung auseinandersetzen.

Ergebnisse: Die Studien zeigten, dass es einige beliebte Lernanwendungen gibt, die mit ähnlichen lerntheoretischen Ansätzen arbeiten und Chronos insgesamt einem vielversprechenden Ansatz zu Grunde liegt. Eine Zusammenfassung der genauen Ergebnisse befindet sich hier:

Studie 1: Geschichte lernen mit „Chronos” – Eine multimethodische Akzeptanzstudie einer unterrichtsbegleitenden E-Learning-Anwendung aus der Sicht von Schüler*innen

Die im Unterricht getestete E-Learning Anwendung „Chronos” wurde von den Schüler*innen akzeptiert und die lerntheoretische Grundlage wurde positiv aufgefasst. Ebenso gingen die Wünsche der Schüler*innen mit dieser Grundlage einher. Die spielerische Aufbereitung erwies sich als akzeptanzfördernd und zeigte Potenzial für eine hohe Lernmotivation auf. Die Schüler*innen empfanden Spaß bei der Nutzung und zeigten deutliches Interesse an mehr Inhalt und einer Vollversion. Weiterhin zeigten die Ergebnisse dieser Studie, dass Schüler*innen das Lernen mit digitalen Medien den nicht digitalen Medien vorziehen und regelmäßig mit E-Learning-Anwendungen lernen. Es ließ sich zusammenfassen, dass durch die Verwendung von Lernanwendungen wie „Chronos” nicht nur die Motivation und der Spaß am Lernen erhöht, sondern auch bessere Lernergebnisse erzielt werden könnten, als mit traditionellen Medien. Die Voraussetzung liegt dabei bei einer angemessenen Aufbereitung der Anwendung für die Zielgruppe und dem didaktischen Kontext zur Optimierung des Lernerfolgs.

Studie 2: Geschichte lernen mit „Chronos” – Eine Interviewstudie zu Akzeptanz, Chancen und Risiken von E-Learning aus der Sicht von Lehrkräften am Beispiel einer Anwendung für das Fach Geschichte

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden Lehrkräfte über ihre Meinung zu E-Learning in Schulen am Beispiel von „Chronos” befragt. Die Ergebnisse der Befragungen zeigen hierbei eine überwiegend positive Einstellung von Lehrer*innen gegenüber dem Einsatz von E-Learning in Schulen. Die Lehrkräfte sehen die größten Vorteile von E-Learning in der größeren Flexibilität sowie Vielseitigkeit und damit die Chance den Unterricht individueller auf die Schüler*innen zuzuschneiden und ihn damit nachhaltig zu verbessern. Weiterhin wird von den Lehrkräften durchaus ein großes Interesse und eine hohe Bereitschaft gezeigt, E-Learning im Unterricht zu verwenden. Obwohl die technische Ausstattung von Schulen stetig besser wird, gibt es dennoch Probleme und Hindernisse, insbesondere bezüglich der Medienkompetenz von Lehrkräften und Schüler*innen, aber auch durch die Ausstattung der jeweiligen Schulen. Die Aufbereitung und Gestaltung der Anwendung „Chronos” wurde als wirksam und hilfreich erachtet. Die Lehrkräfte stellen zudem hohe Ansprüche an die Inhalte und Funktionen von Anwendungen für den Unterricht. Dabei sind Kontrollmöglichkeiten und die Beachtung der Kernlehrplanverordnung besonders wichtig.

Rückblick

Grenzen und Hindernisse:

2017: Als Hindernisse stellte sich der enorme Umfang des Konzepts von Chronos heraus. Innerhalb der Bearbeitungszeit ließ sich lediglich eine sehr grobe Version des Konzepts festhalten.

2019: Auch 2019 erwies sich der enorme Umfang des Konzepts als Hindernis. Neben der zeitintensiven Vorbereitung der Studien, musste Chronos innerhalb von kürzester Zeit, und mit einem Teammitglied weniger als 2017, überarbeitet und entwickelt werden. Zudem galt es mehr Anforderungen zu erfüllen als 2017. So musste Chronos unter anderem…

- auf den Tablets der Schule funktionieren (Grenzen durch das Betriebssystem und durch Zugriffsrechte)

- eine ausreichende Menge an Nutzungszeit bieten (um die Studie sinnvoll durchführen zu können)

- für eine Sekundarschule angemessen entwickelt werden. Dies warf einige Folge-Hindernisse auf:

- Der Schwierigkeitsgrad muss an die verschiedenen Lernniveaus angepasst sein

- das Fach Geschichte existiert im Lehrplan für Sekundarschulen nicht, stattdessen wird Gesellschaftslehre angeboten

- thematisch sollte Chronos dem Kernlehrplan für Sekundarschulen entsprechen. Dies erwies sich als problematisch, da bisher kein Kernlehrplan existiert.

Um diese Anforderungen zu bewältigen, wurden folgende Schritte vorgenommen:

- Für die Umsetzung wurde sich auf einen Bruchteil des Konzepts beschränkt, welches zwar nur die Grundzüge darstellen, aber eine ausreichende Menge bietet, sodass der Ansatz bewertet werden kann.

- Um die Grenzen durch das Betriebssystem zu umgehen wurde statt einer eigenständigen App eine Internetseite als Prototyp entwickelt. Zudem wurden vor der Studie Tests durchgeführt, um sicherzugehen, dass die Schüler*innen auf die Seite zugreifen können.

- Für eine angemessene Nutzungszeit wurden kleinere Tests mit Familienmitgliedern durchgeführt, sodass eine ungefähre Zeit ermittelt werden konnte.

- Für die verschiedenen Lernniveaus wurde sich aus Zeitgründen dafür entschlossen, ausschließlich den leichtesten Schwierigkeitsgrad anzubieten.

- Für die thematische Umsetzung wurde sich letztendlich am Lehrbuch für Gesellschaftslehre orientiert.

Was würde ich anders machen?

2017/2019: Müsste ich das Projekt unter denselben Umständen erneut durchführen, wäre es das einzige Projekt innerhalb meines Studiums, bei welchem ich nichts anders machen würde. Bei diesem Projekt bin ich der Ansicht, dass mein(e) damaliger Kommilitone(n) und ich das Maximum aus der verfügbaren Zeit und den Umständen herausgeholt haben. Das gilt sowohl für 2019 als auch für 2017. Gäbe es ein Team für die Entwicklung und einen größeren Zeitrahmen für dieses Projekt, würde ich jedoch einiges anders machen. Da das Konzept nur in den Grundzügen dargestellt wurde, wäre es interessant zu erfahren, wie Lehrer*innen und Schüler*innen zu dem gesamten Konzept stehen. Insbesondere, wenn die Entwicklung in Zusammenarbeit mit Lehrer*innen geschehen würde und regelmäßig Nutzertests durchgeführt werden könnten. Ebenfalls könnte eine ausführlichere Studie durchgeführt werden, in welcher verschiedene Schulformen miteinbezogen werden.

Was habe ich gelernt?

Ich habe gelernt wie wichtig es ist, bereits an frühen Zeitpunkten in der Entwicklung zu testen. Während der Entwicklung von Chronos (2019) störte es mich sehr, dass aufgrund der zeitlichen Begrenzung nicht der volle Umfang umgesetzt werden konnte, den das Konzept eigentlich bietet. Im Nachhinein zeigten die Studien jedoch einige Punkte auf, die es bei einer weiteren Entwicklung zu beachten gäbe, welche mir zuvor nicht bewusst waren. Dieses Projekt hielt mir somit erneut vor Augen, dass durch Nutzertests Fehler in der Entwicklung vermieden werden können und folglich einiges an Zeit gespart werden kann.

Auch die kleineren Nutzertests innerhalb der Familie zeigten mir erneut, dass Tests nicht zwingend mit der Zielgruppe durchgeführt werden müssen, um die größten Fehler zu entdecken.

Zuletzt zeigte mir die Studie, dass die Kinder, trotz des kleinen Umfangs der Anwendung, mit Begeisterung für eine gute Idee zu haben sind. Daraus lernte ich, dass das wichtigste eine gute Basis ist, auf welcher, mit Hilfe des Feedbacks der Zielgruppe, aufgebaut werden kann.